AIチャットボットとは?仕組みや基礎知識から活用方法まで徹底解説

「チャットボット」とは、ユーザーの問いかけに対して自動的に答えを返し、コミュニケーションを行うシステムです。

近年では、機械学習や自然言語処理の発展により自動応答にAIを用いた「AIチャットボット」の導入が進み、2022年には「AIチャットボット」の市場規模は130億円を突破すると予想されています(矢野総合研究所調べ)。

当記事では、「AIチャットボット」に関して仕組みや基礎知識を解説します。

目次

- AIチャットボットとは?

- AIチャットボットが普及している背景と市場規模

- AIチャットボット活用のトレンド

- 従来のチャットボットとAIチャットボットの違い

- AIチャットボットを導入する4つのメリット

- カスタマーサポートの負荷を軽減する

- 進化し回答の質が向上する

- 顧客との接点を増やして、取りこぼしを防ぐ

- ユーザーに提案し、問い合わせを案件化する

- AIチャットボットの活用事例

- 事例1.航空会社:ハワイ旅行でお役立ち情報をレコメンド

- 事例2. Q&Aサイトの恋愛カテゴリー:最適なアドバイスを提供

- 事例3.テレビ局:ドラマの主人公と疑似会話してファン増加

- 事例4.旅行比較サイト:各ユーザーに合わせて多彩なプランを提案

- 事例5:テクニカルサポート:コールセンターの問い合わせ対応をAIチャットボット化

- 事例6:ブランディング:健康のお悩み相談をAIチャットボットで提供

- AIチャットボットサービス比較30選

- マーケティングなど多様な用途で活用可能

- 問い合わせ対応や業務効率化に特化

- カスタマーサポート&社内ヘルプデスクに強み

- 社内の問い合わせ対応に強み

- 施設案内やカスタマーサポートにも対応可

AIチャットボットとは?

「チャットボット」(chatbot)とは、「チャット」と「ボット(ロボットの略語)」の2つの単語を組み合わせた造語です。

チャット自体は、「LINE」のように文字をリアルタイムでやり取りできる仕組みで、ボットとは、同じ処理をプログラムで自動化することを意味します。

従来の「チャットボット」は、ユーザーからの質問と回答を予め登録し、処理する仕組みを使っていました。しかし、この仕組みは、想定していない質問があった場合回答できないといった課題がありました(このため「人工無能」という別名もあります)。

一方、「AIチャットボット」は、文字通り「AI(=人工知能)」を搭載した「チャットボット」です。

「AIチャットボット」とは、「機械学習」や「ディープラーニング(深層学習)」の技術を利用して質問の意味を理解し、想定していない質問にも柔軟に回答できる機能をもった「チャットボット」です。

▼関連記事はこちら

AIチャットボットが普及している背景と市場規模

現在、「AIチャットボット」は多くの企業に導入が進み、国内で急成長しています。

矢野経済研究所が2018年に実施した「AI技術の活用実態と将来展望2018 -画像認識、会話AIなどの動向-」によると、「AIチャットボット」の国内市場規模は2022年に132億円に成長すると見込まれています。ここでは、「AIチャットボット」が急速に普及している背景について解説します。

開発環境の充実

大きな要因の一つに、2016年から大手IT企業が、こぞって「チャットボット」開発環境の提供を開始したことです。これらのリソースを活用して、比較的容易に「チャットボット」を自社のサービスに活用できる下地が整いました。

- マイクロソフト:Skype Bot Platform

- Facebook:Messenger Platform

- LINE:Messaging API

- IBM:Watson Conversation

- マイクロソフト:Azure Bot Service

- Google:Dialogflow

- Amazon:Lex

労働人口の減少による要因

日本では、少子高齢化が進展し、労働人口の減少が問題になっています。今後もこの基調は続き、人材獲得競争が激化していくことが予測されます。

そのため、問い合わせ対応などの「有人」による接客を、「チャットボット」に置き換え効率化を図る動きがあります。「チャットボット」ならば24時間365日対応可能なことが大きなメリットだからです。

コロナ禍による非接触環境への移行

コロナウイルスの感染者増加を防ぐために、「有人」を用いた接客を減らすことが求められています。カスタマーサポートを担うコールセンターなど、いわゆる3密が発生しやすい環境を減らし、非接触でサービスを提供できる「チャットボット」に置き換える動きがあります。

ユーザー体験を重視する企業の戦略

自社サービスをより便利にするために、24時間365日対応できる「AIチャットボット」を利用し、顧客とのコミュニケーションを促進する狙いがあります。

企業のDX投資

デジタル化が遅れていると言われている日本で、デジタル技術を活用した業務改善「DX(デジタルトランスフォームメーション)」に企業は積極的に投資しています。その手段として「チャットボット」の活用が注目されています。

▼関連記事はこちら

AIチャットボット活用のトレンド

「AIチャットボット」は、カスタマー対応や社内ヘルプデスク、見込み客獲得、サイネージによるお客さまの案内など、活用シーンが広がっています。ここでは、そのいくつかを紹介します。

カスタマーサポートでの活用

有人対応をしていたカスタマーサポートを「チャットボット」で対応し効率化を図っています。

社内ヘルプデスクでの活用

社内のヘルプデスクでの活用も進んでいます。コロナ禍によるテレワークの促進の中で「チャットボット」を活用した社内サポートの効率化が行われています。

見込み客獲得での活用

マーケティング部門で、ホームページに来訪したユーザーを「チャットボット」でサポートして、見込み客を獲得する手段で活用されています。

アシスタントとしての利用

「Siri」や「Alexa」、「Google HOME」のような、生活をアシストするアプリで活用されています。

接客での利用

店舗や商業施設、案内などの、リアルな空間に「AIチャットボット」を搭載したサイネージの設置も進んでいます。「AIチャットボット」ならではの多言語対応での案内や、有人接客の必要がなくなるため、コロナ禍に対応した非接触ツールとしても活用されています。

娯楽コミュニケーションでの利用

「AIチャットボット」を利用した会話のできるロボットや、娯楽コミュニケーション目的のチャットサービスが誕生しています。

従来のチャットボットとAIチャットボットの違い

ここでは従来の「チャットボット」を、あらかじめ用意した言葉や会話のパターンをプログラムに取り込んだ「チャットボット」と定義して解説を進めていきます。

「チャットボット」の歴史は古く、1966年にコンピュータ開発者によって発表された「ELIZA(イライザ)」から始まりました。そのあと、さまざまな「チャットボット」が開発され、進化していきます。

ただ、従来の「チャットボット」は会話をあらかじめ用意された言葉のみで処理して回答するため、会話の継続や共感し合える対話の実現には限界がありました。

当社が2019年に実施した「チャットボット実態調査」のなかでも、ユーザーが不満に感じている点が浮き彫りとなりました。

- 回答が的確ではない(57.4%)

- 会話が機械的で不自然(44.6%)

- 会話が途切れる・続かない(39.5%)

- 無理のあるおすすめ(提案)をされた(18.1%)

- おすすめ(提案)されるコンテンツがつまらない(12.5%)

- 売り込み・宣伝文句が多かった(5.0%)

※出展: 自社調査「チャットボット実態調査」レポート2019より

アンケートの最も多かった答えに「回答や会話」に関する不満が多いことがわかります。

「回答が的確ではない」「会話が機械的で不自然」ということから、従来の「チャットボット」では、人間同士のような対話を実現するには難しく、これが従来型の課題となります。

この課題を解決してくれるのが「AIチャットボット」ですが、一般的に次のような特長があります。

- 人と話しているような自然な対話の実現

- AI技術(ディープラーニング)を調整して、より回答精度が向上

- 未設定の発話、特定のテーマ外の雑談にも対応

どうして、ここまで飛躍的な改善がなされたのか、少しだけお話しします。

AIチャットボットの回答が的確である仕組み

従来型の「チャットボット」にはさまざまな種類がありますが、基本的にはあらかじめ設定された回答(シナリオ)を選択して、そのあとの会話では定型文がアウトプットされる仕組みです。

これはユーザーの質問に対してうまく合致したときは良いのですが、表現や言い回しの違い、誤字脱字や曖昧な言葉での入力など、様々な対話のパターンに対して意図をくみ取ることは難しく、極めて機械的な回答しかできません。

一方、「AIチャットボット」は、ユーザーの意図をくみ取り、共感を見せながら応える自然な対話が可能になりました。これは、AI技術の発展によるところが大きくあります。

自然な対話のできる「AIチャットボット」には膨大な知識の用意と、その知識に基づいた高度な推論が必要になります。それを「機械学習」と「ディープラーニング」といったAI技術が可能にしたのです。

※参考:自社資料「進化するAIチャットボット最前線」より

AIチャットボットを導入する4つのメリット

「AIチャットボット」導入の主なメリットをまとめると次の4つが挙げられます。

- カスタマーサポートの負荷を軽減する

- 進化し回答の質が向上する

- 顧客との接点を増やして、取りこぼしを防ぐ

- ユーザーに提案して、問い合わせを案件化する

それでは一つひとつわかりやすく説明していきます。

カスタマーサポートの負荷を軽減する

「AIチャットボット」を活用することで、カスタマーサポートのオペレーターが対応する比較的簡単なよくあるお問い合わせを自動対応し、業務効率の改善につなげることができます。

すると、限られたオペレーターの人員を重要度の高い、より複雑なお問い合わせに時間を割けるようになり、結果的に顧客満足度の向上にもつながります。

さらに「チャットボット」は24時間365日稼動します。

「電話が面倒、あるいは苦手」「メールでの返答待ち時間を減らしたい」などの要望を持つお客様の満足度を上げて、将来の顧客につなげる可能性も高まります。

進化し回答の質が向上する

「AIチャットボット」の特長として学習機能があります。「AIチャットボット」がユーザーとのやりとりを重ねることで、データを蓄積し、機械学習をすることで、答えられなかった質問に答えられるようになります。「AIチャットボット」は、使えば使うほど、最適な回答ができるように進化していきます。

顧客との接点を増やして、取りこぼしを防ぐ

商品やサービス選びに悩んでいる方が「今すぐ知りたい!」という要望に応えてくれるのが、「AIチャットボット」の24時間365日対応です。

ユーザーの疑問・質問に回答する機会を逃さず、「AIチャットボット」が、スピード感をもちながら、しっかり対応することで安心感を与え、ブランドイメージを向上させる可能性を高めます。

実施したアンケートの結果でも、「チャットボット」を提供している会社やブランドについて半数近く(49.6%)が「知らなかった」「好きではなかった」と回答しています。

- もともと好きな会社・サービス(ブランド)だった:40.8%

- もともと知ってはいたが、好きな会社・サービス(ブランド)ではなかった:28.9%

- 知らない会社・サービス(ブランド)だった:20.7%

- その他:9.6%

さらにチャットボットの利用後、ブランドイメージの変化を聞いた内容では、「興味を持った」(40.9%)を筆頭に好意的な回答が上位3項目を占め、ブランドへの興味喚起、イメージや信頼感の向上に一定の効果が見込めることがうかがえます。

- 興味を持った:40.9%

- イメージが良くなった:28.1%

- 親近感を感じた:26.4%

※出典:自社調査「チャットボット実態調査」レポート2019より

接点のない状況でも、「AIチャットボット」のおかげでユーザーとの対話が生まれたことがわかりますね。

ユーザーに提案し、問い合わせを案件化する

「AIチャットボット」は商品やサービスを選んでいるユーザーに対し、提案することもできます。

「何となく外食したい」「場所は決まっていないけど旅行したい」などの漠然としたユーザーとの対話から、最適な情報やプランを「AIチャットボット」がおすすめを提案し、ユーザーの意思決定のサポートをしてくれます。

また「AIチャットボット」の特長でもある「自然な対話ができる」ことが、結果として問い合わせを案件化につなげやすくなる、というメリットもあります。

通常の電話やメールと違い、「AIチャットボット」の場合、相手がAIであるため気軽に会話をすることができます。ユーザーからのちょっとした雑談を丁寧に回答していくことで、次第に深い話に進んでいく傾向があります。

AIチャットボットの活用事例

ここでは具体的に企業の導入・活用した目的やその手法、そしてもたらされた結果についてお話ししていきます。

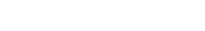

事例1.航空会社:ハワイ旅行でお役立ち情報をレコメンド

ポイント

- 新たな顧客体験を創出し、顧客エンゲージメント(関係性構築)向上

- ハワイ旅行予約への送客(コンバージョン)を実現

全日本空輸株式会社(ANA)様のハワイ旅行キャンペーンサイトに「AIチャットボット」を導入した事例です。

コンセプトは「ハワイの新しい魅力を発見してもらう」というもので、応答するチャットボットには今回のキャンペーンのキャラクターを起用しました。

訪れたユーザーは、ハワイのおすすめ観光スポットや現地で役立つ飲食店の情報など、提案を受けることができます。

同サービスでユーザーとの膨大な数に及ぶ蓄積された会話データは、ディープラーニングによって、より精度の高い対話改善に活かされました。

また、ハワイのおすすめ飲食店の情報については、レストラン検索・予約サイトが提供する2000以上ものデータが採用されました。

結果、顧客エンゲージメントの向上、およびハワイ旅行の予約コンバージョン向上へとつながったのです。

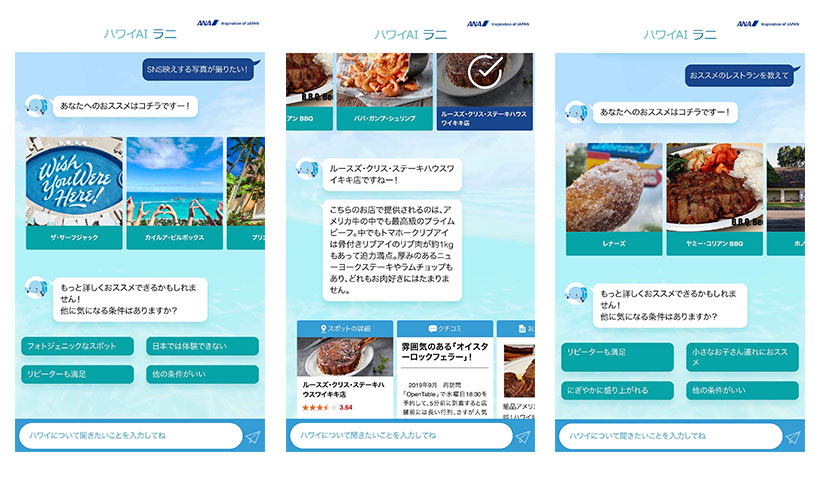

事例2. Q&Aサイトの恋愛カテゴリー:最適なアドバイスを提供

ポイント

- 恋愛という正解のない質問に対して、最適なアドバイスを行う

- 複数の文章を組み合わせて、自然な回答を提案する

当社運営の「教えて!goo」サイトの「恋愛カテゴリー」に「AIチャットボット」を導入した事例です。

「教えて!goo」に蓄積された3000万件のQ&Aデータを活用して、単語の意味、Q&Aの対応関係、回答文の組合せをディープラーニングによって学習させて、モデルを作り上げます。

するとマッチング度の高い情報を抽出して、最適な回答を導き出します。

AIチャットボットの特長であるユーザーに「共感」を与えるような、人間らしい自然な回答を行います。

事例3.テレビ局:ドラマの主人公と疑似会話してファン増加

ポイント

- 顧客エンゲージメント向上(結果、友だち登録数44万人・総発話数1億回以上)

- AIキャラクターとユーザーだけの会話が生まれ、ユーザーはドラマの世界観をより楽しめる

日本テレビ放送網株式会社(日テレ)様が放送した、テレビドラマの主人公をキャラクターとして「AIチャットボット」で活用した事例となります。

ユーザーは、「LINE公式アカウント」から「友だち」登録することで会話可能になります。

「LINE」上で、テレビドラマの主人公がまるで各ユーザーと友人のように自然な対話を楽しむことができます。

また、「AIチャットボット」はドラマ放送回毎に応答を変化させ、ユーザーとの会話や登場人物の性格を学習することで、より自然な会話へ成長し賢くなっていきます。

その結果として、LINEの友だち登録数が44万人超え、総発話数が1億回を超えて、顧客エンゲージメントを向上させることができました。

ここではテレビドラマの主人公を活用した例ですが、これは企業やご当地のキャラクター、そしてアニメキャラクターにも活用できますね。

事例4.旅行比較サイト:各ユーザーに合わせて多彩なプランを提案

ポイント

- 「AIチャットボット」がユーザーに提案し、旅行予約につなげる

- ユーザーとの対話から趣味・趣向をつかみ、最適な提案をする

当社の運営する旅行比較サイト「goo旅行」に「AIチャットボット」を設けたケースです。

旅行目的がそこまで明確ではないユーザー(たとえば癒やされたい、ゆっくりリラックス等)に対して、このユーザーの気分を推察し、最も最適な旅行プランを提案します。

ユーザーの回答があいまいだった場合、「日本三大庭園を訪れる」「ピクニックができる公園」など選択肢を提案。そこから文脈に沿った対話を繰り返すことでAIが本当にやりたい旅行を深掘りして、最適な提案をします。

ここでは当社で運用する「goo」のあらゆるデータ(Q&A、旅行体験記事、イベント情報、地域情報など)からAIが情報を収集して、最適な解へと導きます。

この結果、予約サイトへの送客につながりました。

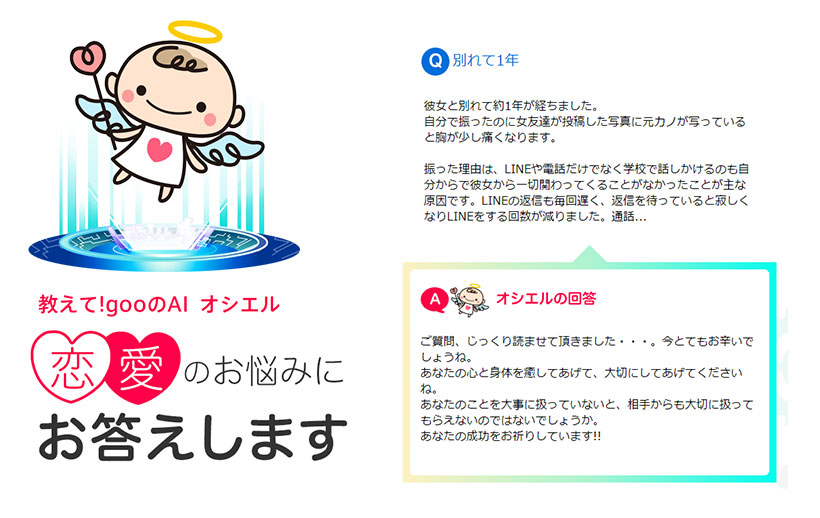

事例5:テクニカルサポート:コールセンターの問い合わせ対応をAIチャットボット化

ポイント

- 24時間365日のお客様対応を実現

- コールセンター稼働の軽減

インターネットプロバイダーOCN様のテクニカルサポートに「AIチャットボット」を活用した事例です。

OCNでは、お客様から、インターネットやメール、OCNモバイルONEの設定やトラブルに関する対応をコールセンターにて行っていました。

そこで、「AIチャットボット」を導入し、よくある問い合わせを自動化、ユーザーが選択肢や自由な文章を入力して、トラブルを伝えると、最適な解決策を「AIチャットボット」が提示します。

その結果、365日24時間のお客様対応が実現し、4ヵ月で利用者数が約2万人に増加、業務の効率化も実現しました。

事例6:ブランディング:健康のお悩み相談をAIチャットボットで提供

ポイント

- ユーザーのサポート

- ユーザーニーズの分析

- 商品のレコメンド

医療品や衛生商品を製造販売する小林製薬株式会社様が、自社のブランディングに「AIチャットボット」を活用した事例です。

小林製薬株式会社様の商品「命の母」のブランドサイトに、「命の母AIお悩み相談」を開設。ユーザーが入力した女性特有の症状に類似する他ユーザーのお悩みをAIでマッチングさせ、一人ひとりに適したタイプ分類やアドバイスを「AIチャットボット」が提示します。

さらに、自由文入力を活用することで、選択肢だけでは補えない様々なお悩みや、共感や安心を得たいというユーザーの気持ちに寄り添っています。

導入からわずか1ヵ月で2万人を超えるユーザーの利用があり、自由入力文で入力されたデータからアンケートでは発見できないユーザーのニーズを発掘することに成功しました。

AIチャットボットサービス比較30選

AIチャットボットのサービスを提供している各社の料金を調べました。ただそのサービスの特徴や強みだったり、また導入の規模感によって料金は様々です。

ここではわかりやすく各サービスを主な役割別にジャンル分けして掲載します。興味のあるサービスからご覧ください。

マーケティングなど多様な用途で活用可能

| No. | サービス名 | 料金 | 導入事例 |

| 1 | goo AI × DESIGN (AIクロスデザイン) |

要問合せ | 日本テレビ、ANA、NTTドコモ、JAL、日本生命、NTTコミュニケーションズ、小林製薬 |

| 2 | スグレス | 初期費用50万円/月額9.4万円〜 | KDDIまとめてオフィス、渋谷区、キリン(メルシャン株式会社) |

| 3 | DialogPlay | ライトプラン月5万円/スタンダードプラン月8万円 | アダストリア、オリックス、花王、三洋電機、東京海上日動、バンダイナムコ、星野リゾート |

| 4 | BOTCHAN | 月額5万円〜(月のCV数に応じて料金が変動する準成果報酬型) | シーラ不動産、株式会社グローバル・リンク・マネジメント |

| 5 | FirstContact | 初期費用:0円 プレミアム:月額1.5万円 |

NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション株式会社、日本ハウズイング |

問い合わせ対応や業務効率化に特化

| No. | サービス名 | 料金 | 導入事例 |

| 1 | KARAKURI | 要問合せ | mercari、WOWOW、SBI証券、SBIネオモバイル証券、enジャパン、ニッセン、FWD富士生命保険、GMOメディア、蔦屋家電、パソナTquila、保険見直し本舗、三井ダイレクト損保 |

| 2 | AIChat for touching | 要問合せ | KDDIフィナンシャルサービス、KDDI、マネーフォワード |

| 3 | CHORDSHIP(コードシップ) | 一括費用:300万円〜/月額:20万円〜 要件により増減があり参考価格 | プロスポーツ、家事代行シェアリングなど |

| 4 | Corproid | 要問合せ | 要問合せ |

| 5 | ENOKI | Essential:月額5万円/Basic:月額30万円/他プラン有 | 楽天FinTechグループ、京セラ製製Androidスマートフォン |

| 6 | Magic Insight for Chatbot | 初期費用:100万円/月額:30万円/Watson API利用料:5.25万円 | 北陸放送株式会社、株式会社アイビー化粧品 |

カスタマーサポート&社内ヘルプデスクに強み

| No. | サービス名 | 料金 | 導入事例 |

| 1 | QA ENGINE | 初期費用0円/月額30万円〜 | freee、セブン銀行、sansan、農林中央金庫、STUDYing、三重銀行、アスタリスト、エス・エム・エス、千葉銀行 |

| 2 | CAIWA Service Viii(ヴィー) | 要問合せ(ナレッジベース容量ごとにプランを用意) | 千寿製薬、NTTビジネスソリューションズ、エネルギア・コミュニケーションズ、アイデム、大分県(健康ポイントアプリ)、ダイキン工業、AGS、バッファー |

| 3 | sAI Chat | 要問合せ | 埼玉大学、サードウェーブ |

| 4 | AI-FAQボット | 月額3万円〜 QA数に応じて変動 | 要問合せ |

| 5 | Chai | フリープラン月額0円/ベーシックプラン月額9,8千円 | 要問合せ |

| 6 | チャットプラス | 月額1.5千円〜/1ID | BizteX株式会社、株式会社 スマレジ、株式会社 明大サポート |

| 7 | OKBIZ. for AI ChatBot | 月額13.2万円〜/初期費用50万円〜 | 三井住友カード株式会社、大樹生命保険株式会社、東京証券取引所 |

| 8 | hachidori | 月額10万円〜 | ソフトバンク、リクルート、住友生命、レバレジーズ |

| 9 | RICOH Chatbot Service | 月額1.8万円〜 | 西武鉄道、京セラ、雪印メグミルク |

| 10 | OfficeBot | 月額15万円〜/初期費用35万円〜 | NTTデータ、NTTLS、TEIJIN |

| 11 | Roanna | 要問合せ | アート引越センター、九州大学 |

社内の問い合わせ対応に強み

| No. | サービス名 | 料金 | 導入事例 |

| 1 | PEP(ペップ) | 要問合せ | メルカリ、SmartNews、フジテレビ、ライフ、Zoff、ANA、アメリカン・ホーム・ダイレクト、オルビス、トヨタ自動車東日本、エクセディ、日本ライフライン |

| 2 | Support Chatbot | クラウド型:初期費用数万円〜/オンプレミス(自社運用)型:100万円〜 | MITSUI&CO.、GDO、ザ・スーツ・カンパニー、オリックス自動車、SOMPOひまわり生命、じげん、イイハナ・ドットコム、亀田製菓、京王バス |

| 3 | Desse(デッセ) | PoC:100万〜/BtoE:600万〜/BtoC BtoB:900万〜 | Peach Aviation(その他、アパレル業や玩具メーカーなど) |

| 4 | Chat Dealer AI | 要問合せ | KDDI、V-CUBE |

| 5 | ASBOT | 月額15万円/初期費用22万円 | 要問合せ |

施設案内やカスタマーサポートにも対応可

| No. | サービス名 | 料金 | 導入事例 |

| 1 | minarai | BASIC:月額5万円/PLUS:月額10万円 | 日本能率協会マネジメントセンター、テレビ朝日、V-CUBE、すかいらーくグループ |

| 2 | AIさくらさん | 初期導入費用90万円/月55万年 | マックスバリュ西日本、近畿日本鉄道、横浜駅相鉄ジョイナス、ホテルメトロポリタン、JR東日本商事、東京モーターショー |

| 3 | talkappi | 宿泊施設向け 月額2万円〜/ 予約手数料0円 | ルスツリゾート、高知市、沖縄県、大阪 東急REIホテル… |

※本記事記載の内容は、2022年2月時点で各社公式サイトから調べた情報です。詳細については各サービス会社にお問合せください。

▼関連記事はこちら

以下、今回の記事執筆に参考にした情報です。